「山口弁と広島弁って、どう違うんじゃろう?」

「なんとなく似とる気がするけど、何が違うん?」

そう感じたことはありませんか?

中国地方に位置する山口県と広島県。

地理的に隣接しているため、方言も似ていると思われがちです。

しかし、実はその言葉には、それぞれ独自の歴史や文化が色濃く反映されており、興味深い違いがたくさんあります。

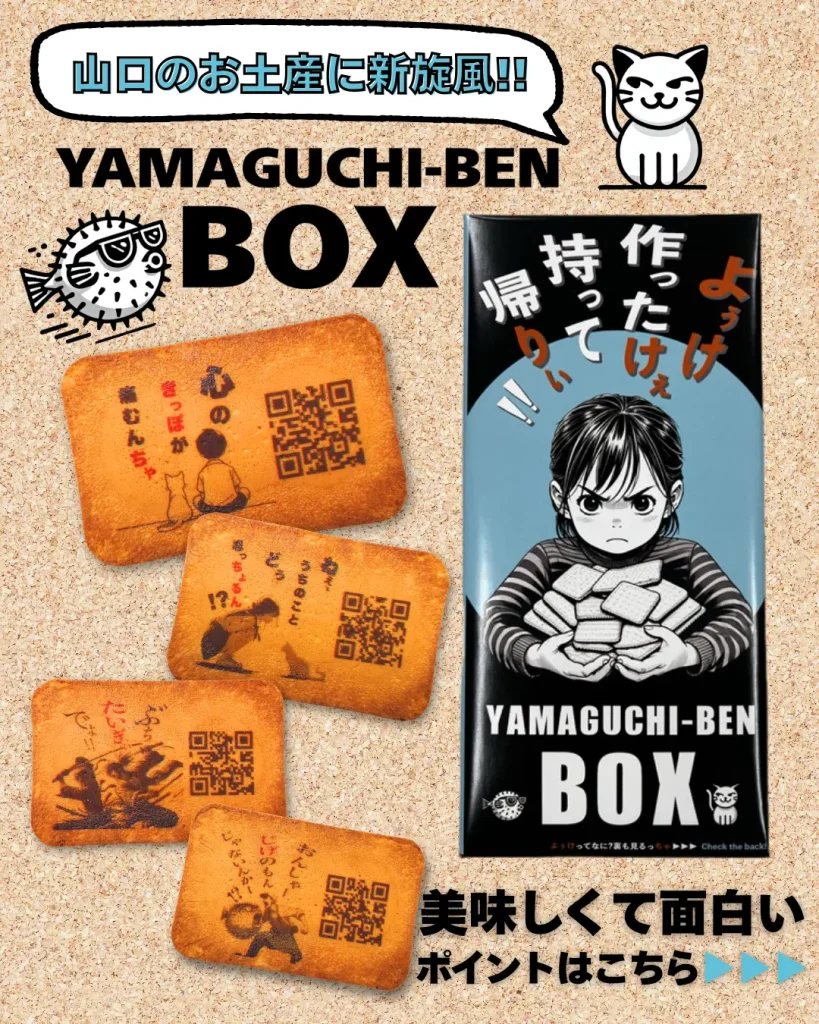

地元のお土産品を扱う企業として、私たちは地域活性化を目的とし、山口弁に特化した体験型のお土産「山口弁ボックス」を扱っています。

この「山口弁ボックス」のテレビCMも最近始まりました。

多くの方に山口弁の魅力を知っていただく機会が増えました。

このコラムでは、山口弁に興味があるけれど、どんなサイトで調べればいいか分からないと不安を抱える方のために、山口弁と広島弁の具体的な違いを、

発音や語彙

イントネーション

に至るまで徹底的に解説します。

この記事を読めば、二つの方言の魅力と奥深さをきっと理解できるでしょう。

さあ、一緒に方言の世界を深掘りしてみましょう!

山口弁と広島弁の基礎知識と大きな違い

山口弁と広島弁は、どちらも中国方言に分類されますが、その歴史的背景や地理的要因から、独自の進化を遂げてきました。

まずは、それぞれの基本的な特徴と、全体的な違いについて見ていきましょう。

山口弁の特徴:「やけ」「ちょる」に代表される柔らかさ

山口弁は、主に山口県内で使われる方言です。

特に語尾や助動詞に特徴があります。

全体的に柔らかく、どこか愛らしい響きを持つと言われます。

- 「やけ」: 標準語の「~だから」「~ので」に相当します。例えば、「雨が降っちょるやけ、傘がいる」のように使われます。

- 「ちょる」: 標準語の「~している」に相当します。「ご飯を食べちょる」といった形です。この「ちょる」は山口弁の代表的な語尾の一つであり、非常に頻繁に使われます。

山口弁は、瀬戸内海沿いと日本海沿い、そして山間部で、また東西でも微妙な違いが見られます。

しかし、共通してこれらの特徴が挙げられます。

特に山口市や防府市などの県央部で使われる方言が、山口弁の一般的なイメージを形成しています。

広島弁の特徴:「じゃけえ」「じゃけん」に代表される力強さ

広島弁は、主に広島県内で使われる方言で、特に語尾に特徴があります。

全体的に男性的な響きを持つことが多く、テレビドラマや映画などでも印象的に使われることがあります。

- 「じゃけえ」「じゃけん」: 標準語の「~だから」「~なので」に相当します。山口弁の「やけ」と似ていますが、より力強い響きがあります。「雨が降っとるじゃけん、傘がいる」のように使われます。

- 「じゃ」: 標準語の「~だ」に相当する断定の助動詞です。「そうじゃ」といった形で使われます。

広島弁も、広島市を中心とした安芸弁と、福山市を中心とした備後弁で違いがありますが、「じゃけえ」や「じゃけん」といった語尾は広い範囲で共通して使われます。

これで解決!山口弁と広島弁の具体的な違いを徹底解説

それでは、山口弁と広島弁の具体的な違いを、発音、語彙、イントネーションの3つの観点から詳しく見ていきましょう。

知れば知るほど、それぞれの個性が見えてきます。

発音・アクセントの違い:「無アクセント」か「東京式アクセント」か

方言の大きな違いの一つが、発音とアクセントです。

- 山口弁(特に西部): 一般的に「無アクセント」の傾向が強いと言われています。これは、単語の音の高さに明確な上がり下がりがなく、平坦に発音されることを指します。特に下関市など、九州弁の影響を受ける西部ではその傾向が顕著です。例えば「橋」と「箸」のように、標準語ではアクセントで区別される言葉も、山口弁では区別されないことが多いです。

- 広島弁(安芸弁): 広島市を中心とする安芸弁は、「東京式アクセント」に近いと言われています。これは、標準語と同じように音の上がり下がりで単語を区別するアクセントです。ただし、標準語と全く同じというわけではなく、微妙な違いがあります。

- 広島弁(備後弁): 福山市を中心とする備後弁は、関西弁の影響を強く受けており、京阪式アクセントに近い要素も見られます。

このアクセントの違いは、方言を聞き分ける上で非常に重要なポイントになります。

語彙の違い:よく使う言葉で比較

次に、日常会話でよく使われる語彙の違いを見ていきましょう。同じ意味でも全く異なる言葉が使われたり、似ているが少しニュアンスが違ったりする例がたくさんあります。

- 「とても、すごく」:

- 山口弁: 「ぶち」

- 例:「ぶち暑いね」(すごく暑いね)

- 広島弁: 「ばり」「ぶち」(近年は「ぶち」も使う人が増えているが、元々は「ばり」が一般的)

- 例:「ばり暑いけぇね」(すごく暑いね)

- ※「ぶち」は元々、山口弁や九州北部の言葉ですが、近年は広島でも若い世代を中心に使われる傾向にあります。これはテレビやインターネットなどの影響もあると考えられます。

- 山口弁: 「ぶち」

- 「~だから、~なので」:

- 山口弁: 「やけ」「けん」「けえ」(地域差あり)

- 例:「雨が降っちょるやけ、出かけられん」(雨が降っているから、出かけられない)

- 広島弁: 「じゃけえ」「じゃけん」

- 例:「雨が降っとるじゃけえ、出かけられん」(雨が降っているから、出かけられない)

- 山口弁: 「やけ」「けん」「けえ」(地域差あり)

- 「~している」:

- 山口弁: 「ちょる」「しよる」(地域差あり)

- 例:「テレビを見ちょる」(テレビを見ている)

- 広島弁: 「しとる」「しよる」

- 例:「テレビ見とる」(テレビを見ている)

- 山口弁: 「ちょる」「しよる」(地域差あり)

- 「疲れた」:

- 山口弁: 「えらい」

- 例:「今日はぶちえらい」(今日はすごく疲れた)

- 広島弁: 「しんどい」

- 例:「今日しんどいわ」(今日しんどいな)

- 山口弁: 「えらい」

- 「~でしょう?」「~だよね?」:

- 山口弁: 「~じゃろ?」「~じゃろう?」「~じゃけんね?」

- 例:「美味しいじゃろ?」(美味しいでしょう?)

- 広島弁: 「~じゃろ?」「~じゃろう?」「~じゃけんね?」

- ※このあたりはかなり似ており、共通点も多いです。

- 山口弁: 「~じゃろ?」「~じゃろう?」「~じゃけんね?」

イントネーションの違い:会話で感じるニュアンス

語彙や発音だけでなく、会話全体のイントネーションも、両方言の違いを際立たせます。

- 山口弁: 全体的に穏やかです。語尾がゆっくりと伸びるような、柔らかい印象を与えます。イントネーションの起伏が比較的小さく、聞き取りやすいと感じる人も多いかもしれません。特に女性が話す山口弁は「かわいい」と感じられることもあります。

- 広島弁: 山口弁に比べて、イントネーションの起伏が大きく、語尾が上がり気味になったり、強めの断定の響きを持ったりすることがあります。会話全体に勢いがあり、力強い印象を与えることが多いです。

このイントネーションの違いは、実際に話を聞いてみないと分かりにくい部分もあります。

しかし、聞けば「あ、これは山口弁だな」「これは広島弁だな」と分かる人が多いはずです。

山口弁・広島弁をさらに深く知るための情報源と活用法

「もっと山口弁を知りたい」「広島弁との違いをさらに学びたい」と思ったとき、どんなサイトやコンテンツが役立つのでしょうか?

ここでは、方言学習に役立つ情報源と、弊社の「山口弁ボックス」を活用した学習法をご紹介します。

方言研究サイトや地域の資料館を活用する

学術的な情報や、詳細な方言地図などを求める場合は、以下の情報源が役立ちます。

- 国立国語研究所: 日本各地の方言研究の成果が公開されています。専門的な知識を得ることができます。方言学の観点から、山口弁と広島弁の位置づけや共通点・相違点を学ぶことができます。

- 各県の文化財保護課や郷土資料館のウェブサイト: 山口県や広島県の文化財や歴史に関する情報の中で、方言についての記述が見られることがあります。

- 方言の専門書: 図書館などで方言に関する書籍を探してみるのも良いでしょう。より深く体系的に学ぶことができます。

山口弁ボックスで「生きた山口弁」を体験する

弊社の「山口弁ボックス」は、山口弁に興味がある方にとって、まさしく「生きた山口弁」を体験できる新しいお土産です。

TVCMも始まり、さらに多くの方にその魅力が届くようになりました。

山口弁ボックスには、山口弁をあしらった卵せんべいがプリントされています。

一つ一つのイラストにはユニークな山口弁の言葉が添えられています。

さらに、その言葉に紐づいたQRコードを読み込むことで、その山口弁の「意味」や「使い方」、そして「その言葉にまつわる地域情報」にアクセスできる仕組みです。

- 「かわいい」イラストで親しみやすい: CMでもお馴染みの可愛らしいイラストは、山口弁に初めて触れる方でも、抵抗なく楽しく学ぶことができます。

- 「一覧」で学ぶ: 箱の中にはいくつかの方言が描かれており、実際にどのような言葉があるのか、視覚的に「一覧」で確認できます。

- 「例文」で実践的に学ぶ: QRコードでアクセスできる情報には、実際の会話で使える「例文」が豊富に掲載されています。これにより、ただ意味を知るだけでなく、どのように使われるのかを具体的にイメージできます。

- 「語尾」のニュアンスも: 「ちょる」「やけ」といった山口弁特有の語尾のニュアンスも、QRコードの解説を通じて深く理解できます。

- 地域情報との連携: 方言だけでなく、その言葉が生まれた背景にある地域の情報も得られるため、山口県の文化全体への理解が深まります。

「山口弁ボックス」は、単なるお菓子ではなく、山口弁を学び、体験し、山口の魅力を再発見できる「体験型のお土産」です。

CMを見て興味を持った方は、ぜひ一度お手に取ってみてください。

きっと山口弁の奥深さに触れることができるでしょう。

現地の人との交流で「生きた方言」に触れる

最も効果的な方言学習は、やはり現地で実際にその方言を話す人と交流することです。

- 観光地での会話: 山口県を訪れた際、お土産屋さんや飲食店などで、地元の人と積極的に会話をしてみましょう。

- イベントへの参加: 地域のお祭りやイベントに参加することで、より自然な形で方言に触れることができます。

- 方言教室や交流会: 地域によっては、方言を学ぶための教室や、方言を話す人との交流会などが開催されていることもあります。

よくある質問(FAQ):山口弁と広島弁に関する疑問を解決

ここでは、山口弁と広島弁に関してよくある質問にお答えします。

Q1: 山口弁と広島弁、どちらが「強い」印象がありますか?

A: 一般的には、広島弁の方が「強い」「荒々しい」といった印象を持たれやすい傾向があります。

特に、語尾の「じゃけえ」「じゃけん」や、断定の「じゃ」などは、その力強さを感じさせます。

一方、山口弁は「ちょる」「やけ」といった語尾が特徴的です。

全体的に穏やかで柔らかい印象を与えることが多いです。

Q2: 山口県と広島県の県境付近では、どちらの方言が使われますか?

A: 県境付近では、両方言が混在する「方言のグラデーション」が見られます。

例えば、山口県東部の岩国市などでは、広島弁の影響を強く受けている地域もありますし、広島県西部の地域では山口弁の影響が見られることもあります。

地域によって言葉が微妙に変化していく様子は、方言の面白さの一つです。

Q3: 若い世代も方言を使っていますか?

A: はい、使っています。

都市部に住む若い世代では標準語化が進む傾向もありますが、アクセントや一部の語彙は今でも日常的に使われています。

特に親しい友人や家族との会話では、自然と方言が出てくることが多いです。

テレビCMが始まった「山口弁ボックス」も、若い世代が方言に興味を持つきっかけとなると考えています。

山口弁と広島弁の違いを知って、もっと方言を楽しもう!

山口弁と広島弁は、地理的に近い中国地方に位置しながらも、発音、語彙、イントネーションにおいて明確な違いを持っています。

山口弁の「やけ」「ちょる」に代表される柔らかさや無アクセントの傾向があります。

広島弁は「じゃけえ」「じゃけん」の力強さや東京式アクセントに近い特徴が挙げられます。

地元のお土産品として「山口弁ボックス」を扱う私たちにとって、方言は地域の文化そのものです。

この「山口弁ボックス」は、TVCMでもその魅力が伝えられている通り、可愛らしいイラストとQRコードを通して、山口弁の意味や使い方、そして地域情報を楽しく学べる体験型のお土産です。

方言は、その地域の歴史や人々の暮らし、そして温かさを伝える貴重な言葉の財産です。

このコラムを通じて、山口弁と広島弁の違いを知ることで、それぞれの地域の魅力をさらに深く感じていただけたなら幸いです。

ぜひ、山口弁ボックスを手に取って、生きた山口弁の世界を体験してみてください。

そして、山口県や広島県を訪れた際には、地元の方言に耳を傾けてみましょう。

きっと、旅の思い出がより豊かなものになるはずです。

コメント