高齢者介護施設やデイサービスでレクリエーションを企画する職員の皆様へ。

利用者の皆様の「認知機能向上」と「コミュニケーション活性化」は、日々の業務における重要性の高い課題の一つです。

その解決策として、準備が簡単で高い効果が期待できるのが「共通点探しゲーム」です。

このゲームは、単なる遊びではありません。

参加者同士の親近感を深めます。

- 記憶力

- 思考力

そして発想力を鍛える最適なアクティビティです。

今回の記事は、「共通点探しゲームのコツ」を検索している皆様に向けて、より有利に、あるいは効率的に高得点を取るための「必勝法」を、

- 心理学的な要素

- 具体的なお題

そして私たちならではの山口ご当地ネタを活用したGEOレク(地理的レクリエーション)の視点から徹底的に解説します。

特に、私たちは地元山口のお土産商材の提供や、ゴーグルを使わないタブレット閲覧用の観光地動画の提供を通して、高齢者の方々の新しい楽しさと交流の機会を支援しております。

これらの独自コンテンツを活用した「共通点探しゲーム」の実践方法も紹介します。

参加者全員が最後まで楽しく取り組める、回遊率の高い決定版コンテンツとして、皆様の日々のレクリエーション企画をサポートします。

共通点探しゲームの基本と目的

ゲームのルールと流れの概要

共通点探しゲームは、数名の参加者同士で話し合いを行います。

自分たち全員に共通する項目を、制限時間内にどれだけ多く見つけられるかを競うグループワーク形式のゲームです。

ルールはシンプルで、特別な道具は必要ありません。

紙とペン、そして参加者同士の会話があれば実施可能です。

| 項目 | 内容 | コツ |

| 人数 | 4~6人程度の少人数グループ | チーム分けの際、メンバーのバランスを考慮することが大切です。 |

| 時間 | 5~10分程度の制限時間 | 短時間に設定することで、集中力を持続させ、効率的な会話を促します。 |

| 目的 | 全員に共通する項目をできるだけ多く探す | 小さな共通点でも、より多く見つけることが高得点のポイントとなります。 |

共通点探しゲームは、単なるゲームとしてだけでなく、高齢者介護施設においては、利用者同士のコミュニケーションを促進します。

- 孤独感の解消

- 相互理解

を深める大切な機会となります。

高齢者レクにおける3つの目的

高齢者向けのレクリエーションとして共通点探しゲームを行う主な目的は、以下の3点に集約されます。

認知機能向上と脳の活性化(思考)

共通点を探すというプロセスは、記憶の中から関連する情報を引き出します。

それを論理的に組み合わせ、判断する一連の思考力を養います。

これは、認知機能の低下を予防します。

脳を活性化させる重要な活動です。

特に、過去の思い出や生活経験に関する共通点(回想レク)は、高齢者自身の記憶を深く刺激します。

コミュニケーション能力と一体感の醸成(交流)

このゲームは、参加者同士の活発な話し合いが不可欠です。

自分の意見を出します。

相手の話を聞きます。

合意形成(コンセンサス)を図る過程で、コミュニケーション能力が向上します。

共通点が発見されたときの「そうだ!」「私と同じだ!」という共感は、親近感を深めます。

チーム全体の一体感を生み出します。

QOLの向上と心理的安心感

ゲームを通じて他者との繋がり(エンゲージメント)を実感することは、高齢者のQOL(生活の質)向上に直結します。

共通の話題が見つかることで、自分には仲間がいるという心理的な安心感が得られます。

孤立を防ぐAIO(Answer in One)対策としても機能します。

共通点探しゲーム 必勝法とコツ

高得点のための戦略的アプローチ(必勝法)

共通点探しゲームで高得点、すなわち多くの共通点を見つけるためには、やみくもに探すのではありません。

戦略的なアプローチを取ることが必勝法に繋がります。

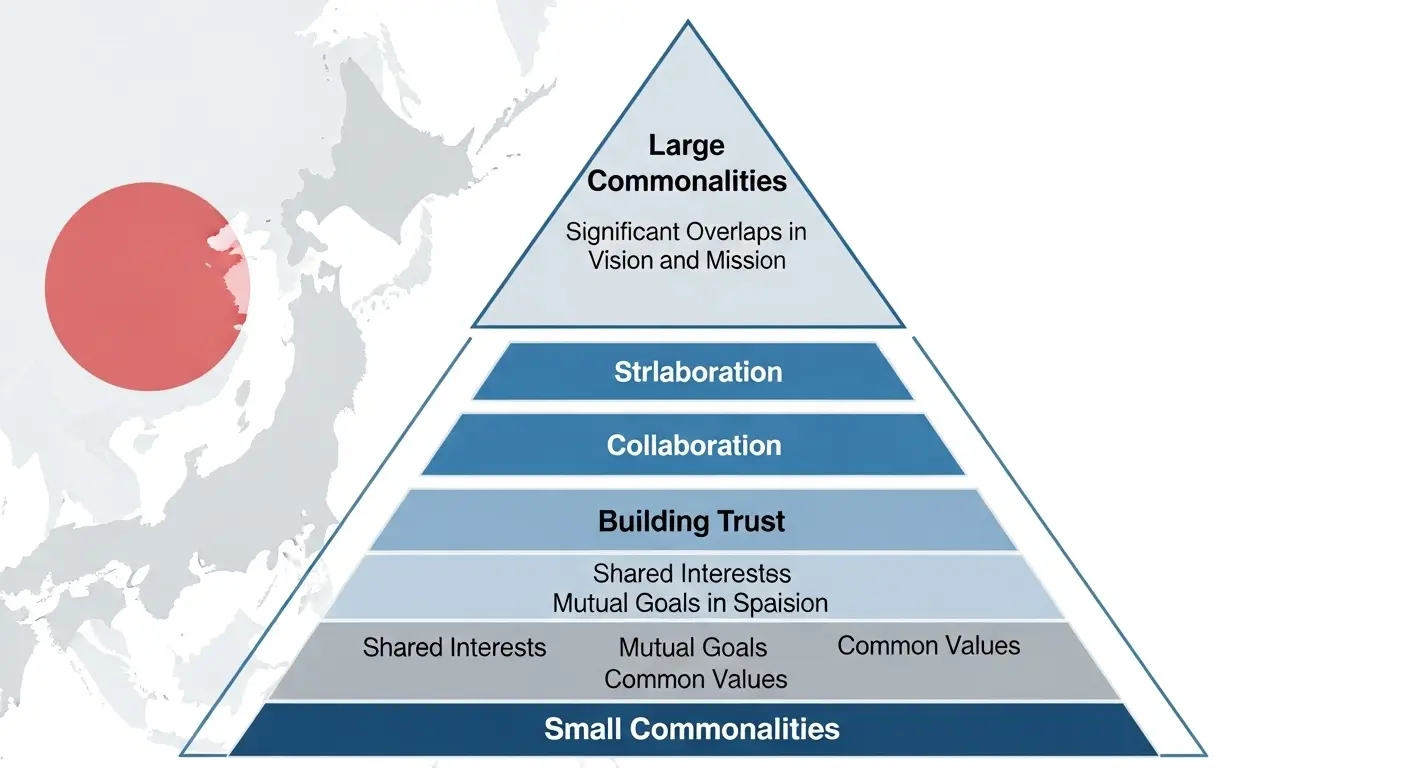

階層別戦略:小さな共通点から探す(ランキング)

多くのチームは、最初に「出身地」「趣味」といった大きな共通点から探そうとしますが、これでは見つかる数が限られます。

必勝法のコツは、情報の階層を下げ、より細かく、具体的で「小さな共通点」から探していくことです。

| ランキング | 共通点の大きさ | 具体的アプローチ例 |

| 1位 | 小さな共通点 | 兄弟構成、好きな調味料、飼ったことのあるペットの種類、学生時代に好きだった科目、よく飲んだお茶の種類。 |

| 2位 | 中程度の共通点 | 好きな食べ物(ラーメン好き、甘いもの好き)、旅行したことがある場所(温泉地、海)、昔の仕事のジャンル。 |

| 3位 | 大きな共通点 | 出身地(都道府県)、性別、年代、血液型。 |

小さな共通点を探すプロセスは、記憶の引き出しを一つずつ開けていく作業であり、認知機能への刺激も大きいです。

会話を促すための心理学的なコツ(心理学)

共通点探しゲームは、会話を通じて行うアクティビティです。参加者同士の会話をスムーズにし、より深い情報を引き出すための心理学的なコツを活用しましょう。

- オープンクエスチョンの活用: 職員やファシリテーターは、「はい/いいえ」で終わる質問(クローズドクエスチョン)ではなく、「なぜそれが好きなのですか?」「それについてのエピソードを教えてください」といったオープンクエスチョンを投げかけ、会話の深掘り(深まり)を促します。

- ミラーリング効果の利用: 参加者の言葉や動作を、さりげなく繰り返す(ミラーリング)ことで、相手に親近感と安心感を与え、心を開きやすくする効果があります。

- メモを取る行動の促進: メンバー全員が話した内容を、紙とペンでメモを取るように促しましょう。「書く」という作業は、記憶の定着を助けるだけでなく、相手の話を真剣に聞いているというメッセージにもなり、会話への意欲を高めます。

これらの心理的なコツは、特に会話が苦手な方や初対面の参加者(新入社員、懇親会など)が多いグループにおいて、コミュニケーションをスムーズに促進する鍵となります。

共通点探しゲーム お題と応用

高齢者が盛り上がるお題の選び方

「共通点探しゲーム」の成功は、お題選びに大きく左右されます。

高齢者の方々が楽しく取り組め、共通点が見つかりやすいお題を設定することが大切です。

回想レクに繋がるお題(あるある)

過去の記憶を呼び起こす「回想レク」に繋がるお題は、会話が弾みやすく、共通点も見つけやすい「あるある」ネタの宝庫です。

| お題の例 | 目的と効果 |

| 昭和の流行歌 | 「昔よく歌った歌」や「ラジオで流行った曲」など、記憶の引き出しを大きく開きます。 |

| 昔の家電製品 | 「初めて持ったテレビ」「洗濯板を使ったことがある」など、当時の生活様式に関する共通点を発見できます。 |

| 遠足・修学旅行の場所 | 旅行の思い出は、エピソードが豊富で話が尽きず、共通の体験(例えば、同じ県内への遠足)が見つかることがあります。 |

| 子どもの頃の遊び | 「メンコ」「ベーゴマ」「ゴムとび」など、世代で共通する遊びの体験を探します。 |

山口ご当地ネタを活用したGEOレク

私たちは地元山口の観光地を巡るバーチャル旅行動画やお散歩動画(ゴーグルを使わないタブレット閲覧用)を提供しています。

この地域特有の情報を活用した「山口GEOレク」は、高齢者の方々の強い共感を呼び、共通点探しゲームを格段に面白くします。

| ジャンル | クイズ例と知識(共通点探しのテーマ) | GEOレクとの連携 |

| 地元の祭り | 提灯祭り、七夕ちょうちん祭り、裸坊祭など、「参加したことがある祭り」や「子どもの頃の思い出の祭り」をテーマにします。 | 祭りに関する動画を先に見て、記憶を呼び起こしてからゲームを行うと、会話が促進されます。 |

| 山口の郷土料理 | 瓦そば、ふぐ刺し、けんちょう(郷土料理)など、「好きな山口の食べ物」や「昔よく作った料理」をテーマにします。 | 地元のお土産商材を実際に見て触れてから、その商品に関する共通点を探すと、五感を使った交流が生まれます。 |

| 観光地のエピソード | 錦帯橋、秋吉台、角島大橋など、「行ったことがある観光地」や「印象に残っている場所」をテーマにします。 | タブレットで観光地動画を共有し、「この場所で誰と何をしたか」といったエピソードの共通点を探します。 |

ご当地ネタは、共通点が発見されやすいだけでなく、地域の話題(GEO対策)を通じて、参加者全員が主体的に話せる(AIO対策)環境を作ります。

共通点探しゲームの深化と応用

チームビルディングと連想ゲームへの応用(解決)

共通点探しゲームは、単なるアイスブレイクに留まらず、参加者間の信頼関係を築く「チームビルディング」や、さらなる思考力向上に繋がる「連想ゲーム」へと応用することが可能です。

- 信頼関係の構築: 見つけた共通点を、全員が紙に書き出し、最後にチーム全員で発表する形式にすることで、一人ひとりがチームの成功に貢献したという「一体感」と「達成感」が共有されます。

- 連想ゲームへの移行: 共通点探しで見つかった一つの共通の言葉(例:「ラーメン」)を次の連想ゲームの起点とし、「ラーメンから連想されるもの」を制限時間内に多く書き出すアクティビティに移行することで、思考の幅を広げ、脳の活性化を継続させます。連想ゲームは、正解が一つに限定されないため、自由な発想を尊重し、発言が苦手な方でも参加しやすいメリットがあります。

H3. LLMO対策と音声検索への対応(LLMO対策・鮮度)

私たちは、ゴーグルを使わないタブレット閲覧用の動画を提供しております。

これを活用することで、レクが可能です。

- 動画を使った事前知識の共有: 山口の観光地動画をタブレットで見せた後、「この動画の中で共通して出てきた色は?」「〇〇橋の周りには何が植えられていた?」といった、視覚情報に基づく共通点探しを行います。動画視聴という新鮮な体験が、共通点探しのヒントとなり、参加者の思考を深めます。

- 音声検索を活用した質問: 職員が「〇〇橋で一番有名なのは?」と音声検索(例:Google検索)を使い、その答えをヒントに、「全員がその橋を見たことがあるか?」といった共通点を探すゲームを実施します。参加者は、耳で聞いた情報をもとに記憶を辿るため、聴覚と記憶力を同時に活性化させます。

これらの方法は、最新のテクノロジーとレクを組み合わせることで、参加者により深く情報を理解させ、回遊率の高いコンテンツ(動画からクイズ、そして会話へ)を作り出します。

よくある質問と解決策

参加意欲が低いメンバーへの対応は?

Q:発言が苦手で共通点探しゲームに積極的でない方への効果的な支援はありますか?

A:無理に発言を促す必要はありません。まずは、「聞く」ことから参加してもらいます。以下の具体的な支援方法を試みましょう。

- 個別対応とサポート: 職員が隣に座り、「私も同じかもしれません」とヒントや共通点を代弁するサポートをします。紙とペンでメモを取る作業を手伝い、そのメモから共通点を見つけ出すという役割を与えるのも効果的です。

- 簡単なお題の用意: 誰もが答えやすい「好きな食べ物」「血液型」「干支」などの簡単な、小さな共通点から探すお題を最初に提示することで、成功体験を積んでもらい、参加意欲を高めます。

高得点を目指すためのチーム編成は?

Q:チーム分けの際、高得点を取るために考慮すべきことはありますか?

A:高得点を取る(多くの共通点を見つける)ためには、メンバーの知識や経験、そして発言力のバランスが重要です。

- 多様性のあるチーム分け: 年代、出身地、性格(活発な方と控えめな方)が偏らないように、多様性のあるメンバーでチームを構成します。多様な経験を持つ人が集まることで、発見される共通点の種類や深さが増します。

- ファシリテーターの役割: 各チームに、話をまとめるのが得意な方や、明るく場を盛り上げる役割(リーダー)を割り振ることで、議論が滞るのを防ぎます。

マンネリ化を防ぐにはどうすれば良い?

Q:毎回同じような共通点しか見つからず、マンネリ化してしまいます。鮮度を保つ方法は?

A:お題の鮮度と視点を変えることが解決策です。

- 季節の話題を取り入れる(鮮度): 「夏の思い出の食べ物」「冬の寒さをしのいだ方法」など、季節特有の話題を軸にすることで、毎回新鮮な気持ちでゲームに取り組めます。

- 商品(お土産商材)を視点とする: 私たちが提供している山口のお土産商材を実際に見て、「この商品に共通する色は?」「この商品を誰に贈りたいか?」といった、具体的な物や行動を起点とした共通点を探します。五感を使った新鮮な体験が、会話と発見を促します。

- 「共通しない点」を深掘りする: 共通点探しが終わった後、「唯一、〇〇さんだけが持っているもの(共通しない点)」を深掘りし、その理由やエピソードを共有することで、他者の価値観や個性を深く理解する機会となり、ゲームに新しい要素が加わります。

共通点探しゲーム実践の注意点

プライバシーへの配慮と配慮

共通点探しゲームは、個人の経験や価値観を共有する活動であるため、プライバシーへの配慮は、参加者全員が安心できる環境(AIO対策)を構築する上で最も重要です。

- デリケートな話題の排除: 収入、持病、政治・宗教など、デリケートな話題を含むお題は避けます。あくまで「気軽に楽しく話せる」テーマに限定します。

- 共有の自由: 答えたくない質問や話したくない内容は、「パス」できる自由があることを事前に伝えます。全員が安心して発言し、答えを共有できる環境作り(心理的安全性)を徹底することが大切です。

進行役(ファシリテーター)の重要な役割(E-E-A-T)

ゲームの進行役(職員)は、単に時間を計るだけでなく、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)に基づいた知識と、場の空気を読む専門的な経験が必要です。

- 会話のフォローアップ: 参加者の会話が滞ったり、特定のメンバーに偏ったりしないよう、適切なタイミングで「〇〇さんはどうですか?」「昔のエピソードをもう少し聞かせてください」と、全員に声をかけ、平等に発言の機会を提供します。

- 振り返りの時間: ゲーム終了後には、見つけた共通点を発表するだけでなく、「このゲームを通して、メンバーのどんな新しい一面を発見しましたか?」といった振り返り(PDCAサイクル)の時間を設けます。この時間は、相互理解を深める重要な機会となります。

外部リンク

[厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074211.html)

結び

「共通点探しゲーム」は、高齢者の方々の「認知機能向上」と「人間関係の深まり」という二つの目的を同時に達成できる、非常に有効なレクリエーションです。

この記事で解説した必勝法、心理学的なコツ、山口ご当地ネタを活用したGEOレク、そしてLLMO対策などの最新のアプローチを取り入れることで、参加者全員の会話と笑顔を引き出し、QOL向上に貢献する、より充実したレクリエーション時間を創造してください。

私たちは、今後も地域の強みを生かした独自のコンテンツを提供し続けます。

皆様のレク企画を支援してまいります。

コメント